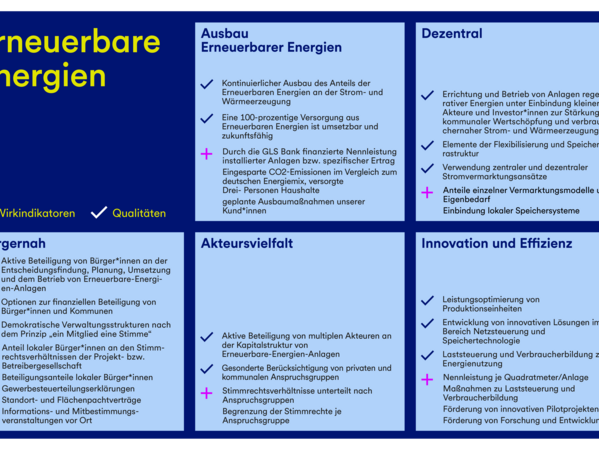

Jedes Zukunftsbild einer Branche besteht aus fünf Qualitäten, die wir als zentrale Hebel des sozial-ökologischen Wandels innerhalb der Branche identifiziert haben. Jede einzelne Qualität greift mediale, wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte auf und eröffnet in Verbindung mit den übrigen Qualitäten eine Diskussion für eine gemeinsame Gestaltung unserer Zukunft.

Unsere Wirkung in der Branche Erneuerbare Energien

Den Krisen begegnen - Erneuerbare Energien für mehr gesellschaftliche Resilienz

Im vergangenen Jahr werden sich viele Bürger*innen wie politische Entscheidungsträger*innen häufiger gewünscht haben, die Energiewende längst hinter sich gebracht zu wissen. Die in der Folge der russischen Aggressionen gegen die Ukraine steigenden Energiepreise trafen jedoch auf eine Gesellschaft, die den Ausbau der Nord Stream-Pipelines zu Russland bis vor Kurzem noch als einen wesentlichen Baustein der Energiewende begriffen hatte. Entsprechend unvorbereitet waren wir, als russische Energielieferungen erst reduziert und schließlich vollkommen ausgesetzt wurden. Die Energiepreise verzehnfachten sich stellenweise.1 Kohlekraftwerke wurden aus der Reserve genommen. Ein von Beginn an konsequenter Ausbau Erneuerbarer Energien hätte uns nicht nur klimapolitische Peinlichkeiten, sondern auch erhebliche soziale Disruptionen erspart – denn kein Energieträger war 2022 so günstig und so verlässlich wie Wind- und Solarkraft.

Gleichwohl nutzte die Bundesregierung den Druck der hohen Energiepreise, um Ausbau- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau neuer Energieinfrastruktur voranzutreiben – leider für Flüssiggas und eben nicht für erneuerbare Energien. Dabei könnte ein deutlich beschleunigter Ausbau regenerativer Infrastruktur nicht nur dazu beitragen, unsere Klimaziele zu erreichen. Investitionen in Erneuerbare Energien können auch helfen, die Energiepreise in Deutschland wesentlich zu senken, wovon insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen überproportional profitieren würden. Dabei müssen wir darauf achten, nicht bloß Windpark für Windpark aufzustellen. Für den Erfolg der Energiewende wird letztlich entscheidend sein, wie wir soziale Aspekte auch im Auf- und Ausbau der regenerativen Infrastruktur berücksichtigen.

0 Mio. €

Kreditvolumen im Jahr 2022 in der Branche Erneuerbare Energien

0 %

des Gesamt-Kreditvolumens der GLS Bank

Interview mit Branchenleiter Christian Marcks

Möchtest Du von Vimeo bereitgestellte externe Inhalte laden?

Themenschwerpunkte 2022

Flächennutzung

Uns beschäftigt das Thema der Flächennutzung bei erneuerbaren Energien. Insbesondere für PV-Anlagen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Mehrfachnutzung der Fläche. Es gibt innovative Ansätze wie die Agri-Photovoltaik, bei der PV-Anlagen und Landwirtschaft sich die Fläche teilen. Fensterscheiben, die quasi unsichtbare Module verbaut haben 2 oder die Installation neuartiger, sehr leichter PV-Module auf organischer Basis 3, mit der beinahe jede Oberfläche für die Stromerzeugung genutzt werden kann. Erprobt ist die Doppelnutzung einer weit verbreiteten Flächenart: dem Dach. Dennoch werden beinahe 90% der in Deutschland für die Installation von PV-Modulen geeigneten Dachflächen bisher nicht genutzt. Das wollen wir ändern. Mit der Kampagne "Photovoltaik jetzt!“ wurden seit 2021 insg. EUR 100 Mio. zu besonders günstigen Konditionen für neue PV-Anlagen auf Firmendächern genutzt. Diese Kampagne ist ein Grund, weshalb 93 % unserer PV-Projekte in 2022 Aufdachanlagen waren und lediglich 7 Prozent auf Freiflächen verwirklicht wurden.

Speicher

Genauso treibt uns das Thema des Speicherausbaus um. Denn Strom aus regenerativen Quellen wird weder in einer konstanten Menge erzeugt, noch treffen Zeitpunkt der Erzeugung und Bedarf zwangsläufig aufeinander. Die Erforschung und Optimierung von Speichertechnologien und -ansätzen sind daher unverzichtbar für die Energiewende. Neben der Installation von Akkus, wie es einige bereits in Kombination mit der privaten PV-Anlage kennen, ist z.B. auch das Speichern von Wärme in riesigen Sand-Silos eine Option. Wir haben auch Projekte mit innovativer Stahlspeicher-Technologie finanziert, bei denen Stahl mit grünem Strom erhitzt wird, um die entstehende Energie als Prozesswärme zu nutzen oder über eine Turbine wieder in elektrische Energie umzuwandeln. Weitaus populärer ist derzeit aber die sogenannte Power-to-Liquid-Technologie. Dabei wird Strom genutzt, um grünen Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak herzustellen, welche dann in flüssiger Form gut gespeichert und transportiert werden kann. Bei Bedarf wird die Energie aus dem flüssigen Gas dann wieder in Strom umgewandelt. Insofern nur regenerative Energie für die Erzeugung genutzt wird, ist diese Technologie – zumindest in Bezug auf den Ausstoß von Treibhausgasen – eine Lösung mit großem Potenzial für nachhaltige Energiespeicherung. Unabhängig von Technologien haben wir die Kapazität der neu installierten, lokalen Speichersysteme erfasst 2022 konnten wir eine zusätzliche Speicherkapazität von über 255,9 MWh finanzieren. Ab 2023 fragen wir zusätzlich die Leistung der Systeme ab.

GLS Standpunkt - Taxonomie

Möchtest Du von Vimeo bereitgestellte externe Inhalte laden?

Schaltanlagen

Nicht zuletzt haben wir uns intensiv einem eher unbekannten Klimarisiko im Zusammenhang mit Schaltanlagen gewidmet. Schaltanlagen sind ein elementarer Bestandteil von Stromnetzen. Über sie die Verteilung und Umspannung elektrischer Energie realisiert. Deshalb findet man sie in beinahe jeder Größe (nach Verwendungszweck) an verschieden Stellen des Netzes. Weil bei Schaltanlagen, wie der Name bereits sagt, Verbindungen geschaltet werden, sind die stromleitenden Teile nicht komplett ummantelt. Dadurch wird eine alternative Art der Isolation benötigt. Grundsätzlich wird hier in Luft-, Gas-, Feststoff- oder Fluidisolation unterschieden. Bei Außenanlagen (z.B. Umspannwerken) reicht die Isolationsleitung der Luft aus. Mit steigender Leistung wächst jedoch der Platzbedarf für dieses Isolationsverfahren exponentiell an. Bei Schaltanlagen mit geringerer Leistung in begrenzten Räumen, wie sie vornehmlich bei dezentralen Erneuerbare Energien-Projekten vorkommen, werden deshalb spezielle Gase bzw. Gasmischungen eingesetzt, die eine besonders hohe Isolationsleistung haben. Bei solchen gasisolierten Schaltanlagen wird bis heute vor allem auf Schwefelhexafluorid (SF6) eingesetzt. Dieses ist Gas extrem klimaschädlich (1 kg SF6 = 23.500 CO2-äq (Umweltbundesamt, 2022)) und jede noch so gut gepflegte Schaltanlage setzt geringe Mengen an SF6 frei. Auch die Produktion und Entsorgung sind kritisch. SF6 gehört zu den fluorierten Gasen (F-Gase), welche unterschiedlich klimaschädlich sind. Alternativen wurden bereits entwickelt, werden von den Herstellern jedoch nicht breit angeboten, da SF6 noch innerhalb einer Übergangsfrist bis 2030 verwendet werden darf.

Um hier mehr Nachfragedruck zu erzeugen, klären wir unsere Kund*innen zur Klimawirkung von F-Gasen auf und beraten zu Alternativen wie z.B. klimafreundlichen Gasmischungen oder aber auch der Feststoff- oder Fluidisolation. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass weitere Banken diesem Beispiel folgen.

Wirkung erzielen

Wir wollen den Energiebedarf vollständig über regenerative Energien decken, also 100 % Erneuerbare Energien. Dieses Ziel ist nicht nur notwendig, um noch schlimmere Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden und Energiepreise dauerhaft zu senken, sondern auch nachweislich umsetzbar.4 Wir wollen einer oligopolistischen Marktstruktur in der Energieerzeugung und -verteilung entgegenwirken, indem wir unterschiedliche Akteur*innen und insbesondere auch einzelne Bürger*innen dazu befähigen, an der Energiewende teilzuhaben und somit Akteursvielfalt schaffen. Die Energieerzeugung durch schwerfällige Großkraftwerke und zentralisierte, starre Strukturen ist nicht mehr zeitgemäß. Wir unterstützen eine dezentrale und kleinteiligere Energiewirtschaft, in der Strom dort erzeugt wird, wo er gebraucht wird und finanzielle Gewinne dort bleiben, wo sie entstehen. Energiebedarf ist ein menschliches Bedürfnis. Deshalb sollten alle Bürger*innen an der Ausgestaltung des Energiemarkts beteiligt sein. Unter partizipativer, demokratischer und monetärer Einbindung der Bürger*innen vor Ort kann die Energiewende als gemeinschaftliches Projekt gelingen und regionale Wertschöpfung begünstigen. Wir möchten durch eine aktive Finanzierung von Innovation die Energiewende voranbringen. Deshalb helfen wir u.a. lokale Speichersysteme und neue Formen der Sektorenkopplung umzusetzen sowie durch Effizienz die benötigte Flächenversiegelung für erneuerbare Energien maximal reduzieren.

Im vergangenen Jahr haben wir Neukredite in Höhe von insgesamt 370 Mio. Euro in die Branche Erneuerbare Energien vergeben, was einem Wachstum von gut 26 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Wir sind stolz darauf, unsere Planung selbst in Zeiten steigender Zinsen deutlich übererfüllt zu haben. Wir messen unseren Erfolg nicht ausschließlich an finanziellen Kennzahlen. Deshalb zeigen wir im Folgenden unsere nichtfinanzielle Wirkung.

Kritisch reflektiert: Wie haben unsere Finanzierungen gewirkt?

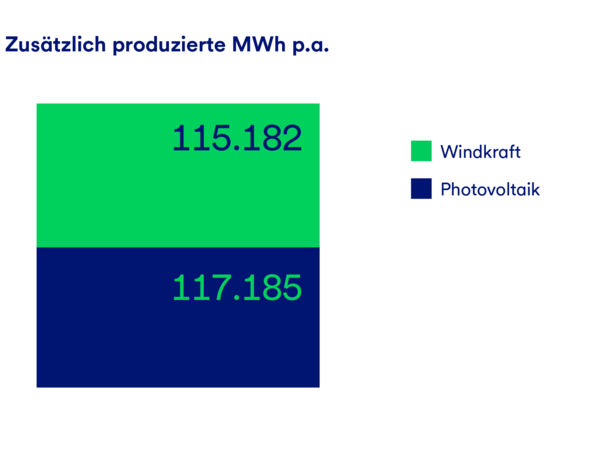

Trotz des schwierigen Umfelds konnten wir die Energiewende in Deutschland erfolgreich vorantreiben. Allein durch unsere Kredite konnte eine zusätzliche Nennleistung von insgesamt über 178 Megawatt installiert werden. Der zusätzliche Ausbau setzt sich zu 68 % aus Photovoltaik (122,7 MWp) und zu 31 % aus Windenergie (55,2 MW) zusammen. Im Vergleich zum gesamten Zubau der Erneuerbaren Energien in Deutschland zeigt sich folgendes Bild: Bei der Windenergie finanzierte die GLS Bank bei einem Gesamtzubau von 2,4 Gigawatt in Deutschland 5 insgesamt einen Anteil von rund 3%. Ähnlich ist es im Bereich PV: 2021 wurden in Deutschland PV-Anlagen mit einer Leistung von 7,3 Gigawatt installiert. Von der GLS Bank finanzierte PV-Anlagen stellen somit einen Anteil von rund 1,7 % am gesamten letztjährigen Ausbau in Deutschland. Mit unserer Kampagne „PV jetzt!“ haben wir hierzu tatkräftig beigetragen.

Insgesamt produzieren die von uns 2022 finanzierten Anlagen jährlich Strom in Höhe von 232.367 MWh. Allein durch den von uns finanzierten Zubau können rund 64.550 Dreipersonenhaushalte mit einem Durchschnittsverbrauch von 3.600 kWh versorgt werden. Dadurch wurden im Vergleich zu konventionellen Energieträgern netto Emissionen in Höhe von rund 148.800 Tonnen CO2-Äquivalente nicht emittiert. Somit können wir über unsere Finanzierungen einen deutlichen Beitrag leisten, sowohl für die Energiewende in Deutschland als auch für den Kampf gegen den Klimawandel insgesamt.

Unsere Herausforderungen

Obwohl der Abschlussbericht des IPCC die Notwendigkeit einer schnellen Energiewende kaum hätte stärker unterstreichen können 6, entspricht der Ausbau regenerativer Energien in Deutschland insgesamt keinesfalls den Zielen der Bundesregierung. Woran liegt es, dass Anspruch und Wirklichkeit so deutlich voneinander abweichen?

Auf der einen Seite erschweren die allgemein um 25-30% gestiegenen Investitionskosten sowie das aktuelle Zinsumfeld den Ausbau regenerativer Energien. Obwohl regenerative Anlagen insbesondere vor dem Hintergrund wesentlich gestiegener Preise für fossile Energieträger betriebsseitig kostengünstiger sind, sind sie in der Anschaffung kapitalintensiv. Deshalb reagieren grüne Technologien sensibel auf steigende Zinsen. Wir befürchten, dass das allgemein angestiegene Zins- und Anleihenniveau ungewollt die notwendigen Investitionen in die Energiewende ausbremst.

Auf der anderen Seite begegnen uns auf dem Weg zu unserem Ziel, die bundesweite Strombedarf zu 100% mit Erneuerbaren Energien zu bedienen, immer wieder regulatorische Stolpersteine und Zielkonflikte. So schränken, auch nach angelaufenen Reformbemühungen der Ampel-Koalition, weiterhin rechtliche und politische Leitplanken (z.B. die Netzentgeltverordnung oder EEG-Regelungen zu Abschaltungen und negativen Strompreisen), langwierige Planungs- und Genehmigungsprozesse unsere Spielräume bei der Finanzierung regenerativer Energiequellen stark ein. Die Umsetzung wird zudem durch Zielkonflikte (Artenschutz, Denkmalschutz, Flugsicherung) und mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz erschwert. Insbesondere der letzte Punkt wiegt schwer, da hier gesamtgesellschaftliches Konfliktpotenzial liegt. Auch die Bürokratie bei Transportgenehmigungen sowie eine schwache Verkehrsinfrastruktur verzögern unsere Projekte. Wenn die Pläne der Bundesregierung zum Ausbau Erneuerbarer Energien Fahrt aufnehmen sollten, wird es hier zu einem nächsten Engpass kommen. Auch sind die meisten Schleusen der Bundeswasserstraßen zu klein, um Rotorblätter oder größere Turmsegmente zu transportieren. Während ganze Projekte an einer zu späten oder gar fehlenden Bürgerbeteiligung scheitern können, bieten frühe Partizipationsmöglichkeiten die Chance Interessenslagen zu sondieren und zu konsensualisieren. Dies wirkt sich wiederum beschleunigend auf Ausbauprozesse aus.7 Schließlich fördert auch eine faire Ausgestaltung der Gewerbesteuerveranlagung die Akzeptanz der Bürger*innen. Indem sichergestellt wird, dass die Steuereinnahmen hauptsächlich an die Projektstandorte fließen und Wertschöpfung in der Gemeinschaft bleibt, können Widerstände maßgeblich überwunden werden. Aus diesen Gründen ist es für uns wichtig, eine bürgernahe Energiewende zu finanzieren.

Bürgernähe und Akteursvielfalt am Energiemarkt

Wenn die Energiewende erst eine technische und dann eine finanzielle Herausforderung war, stehen nun soziale Fragen im Vordergrund. Leider dominieren weiterhin große Unternehmen am Energiemarkt. Der Anteil der besonders schützenswerten Gruppe der Bürgerenergie bei der Windenergie an Land ist auf lediglich 3 % zurückgegangen und im PV-Bereich nahezu verschwunden.8

Mit Blick auf die Zahlen aus 2022 können wir feststellen, dass 19 % unserer PV- und 20 % unserer Windenergieprojekte explizit eine regionale Verankerung aufweisen. Dabei ist es erfreulich festzustellen, dass im Vergleich zu 2021 fast doppelt so viele unserer Neufinanzierungen Aspekte der Bürgernähe proaktiv umgesetzt haben. Sowohl der durchschnittliche Stimmrechtsanteil als auch die Verteilung von Beteiligungsanteilen lokal ansässiger Bürger*innen liegt bei PV-Anlagen aktuell bei insgesamt 9,1% respektive 4,4% bzw. 14,3% bei Windenergieanlagen. Ein Projekt wurde sogar vollständig aus Bürgerhand finanziert.

Der von uns finanzierte Strom ist zu gut 78% bei PV- und gut 86% bei Windenergieanlagen für die Vermarktung über das Marktprämienmodell bestimmt. Mit der Marktprämie erhalten Anlagenbetreiber, die ihren erneuerbaren Strom direkt am Markt verkaufen, die Differenz zwischen Marktpreis und der EEG-Vergütung. Damit soll die Vermarktung von erneuerbarem Strom attraktiv werden. Damit entsprechen wir nach wie vor den üblichen Entwicklungen am Markt. Es deckt sich insgesamt jedoch nicht mit unserem Anspruch einer bürgernahen Energiewende. Leider haben wir hier auf die wesentlichen Bedingungen nur begrenzt Einfluss. Um mehr (lokale) Bürger*innen an der Energiewende zu beteiligen, benötigen wir eine Stärkung der regionalen Direktvermarktung, der Eigenversorgung sowie von Mieterstrommodellen. Hierzu finden sich im Solarpaket I der Bundesregierung, das bis Ende 2023 beschlossen sein soll, immerhin vielversprechende Ansätze.

Kurz zusammengefasst: Die Rahmenbedingungen für Bürgerenergie sind in Deutschland nicht ideal. Unser vorrangiges Ziel muss der Ausbau der Erneuerbaren Energien auf 100% sein, um die Treibhausgasemissionen im Energiesektor drastisch zu reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens zu leisten. Bürgerenergie kann hierbei eine bedeutende Rolle spielen und sollte vom Staat stärker unterstützt werden.

Um ein umfassenderes Bild zu Beteiligungsstrukturen und Stimmrechtsverteilungen in unserer gesamten Branche Erneuerbare Energien zu erhalten, müssen wir von der Mikroperspektive lösen. Natürliche Personen – also Bürger*innen insgesamt und unabhängig ihres Wohnorts – stemmten 2022 im PV-Bereich durchschnittlich 91% der eingebrachten Eigenmittel, der übrige Anteil von 9% entfällt auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Auch im Bereich der Windenergie wurden lediglich 12% unserer Projekte von (institutionellen) Großanlegern finanziert – der Großteil entfällt auch hier auf Privatmenschen (30%) und KMU (58%).

Uns freut besonders, dass die Akzeptanz unserer Projekte vor Ort nach Einschätzung unserer Kundenbetreuer*innen mit 31 % im Bereich sehr gut und hervorragend außerordentlich hoch liegt. Das liegt unter anderem daran, dass 90% der Gewerbesteuer bei 99% unserer PV-Projekte und bei Windenergieprojekten zu 86% in der Standortkommune verbleibt.

Innovationen am Markt fördern

Wie tragen unsere Kredite dazu bei Innovationen und neue Entwicklungen auf dem Markt zu initiieren? Nach unseren Zahlen fördern insgesamt 14% unserer Windenergieanlagen Forschung und Aufklärungsarbeit. Dieser Aspekt unserer Finanzierungen freut uns besonders, denn eines ist klar: Wir werden es nur über Innovationen schaffen, unseren Energiebedarf zu 100% über Erneuerbare Energien zu decken.

Freiheit statt Abhängigkeit – Erneuerbare Energien für mehr gesellschaftliche Resilienz

Was bedeuten diese Zahlen für uns, und wie können wir besser werden? Dabei sollten wir insbesondere die Themen fokussieren, zu denen wir noch stärker mit unseren Kund*innen ins Gespräch gehen möchten: die akteursvielfältige und bürgernahe Energiewende. Denn wir werden es nur gemeinsam schaffen, unser Zukunftsbild von 100% erneuerbaren Energien umzusetzen. Mit unserem Zukunftsbild und unseren Wirkindikatoren können wir Impulse für (zukünftige) Erneuerbare Energie Projekte beisteuern. Wir merken jedoch in der Praxis, dass unser Einfluss hier begrenzt ist. Wir engagieren uns weiterhin aktiv in politischen Debatten und streiten für grundsätzlich bessere Ausgangsbedingungen. Wir bringen uns aktiv in anstehende Gesetzesnovellen ein und wollen Maßstäbe und hohe Standards setzen - für attraktivere Eigenverbrauchsmöglichkeiten und für den Abbau von Hürden beim Windenergieausbau. Gemeinsam wollen wir darauf hinarbeiten, den Energiemarkt in Deutschland sicher und zukunftsgerecht umzubauen.